[sc name=”zhiyun” ]

せっかく重たい一眼レフを持って水族館に行ったのに、

サカナはブレてしまう。。。ピントが取れても暗い写真になってしまう。。

など、思った通りにならない苦い経験はありませんか。

水族館は【暗い環境】×【動く被写体】と、難易度の高い撮影であることはたしかです。

しかし、そんな水族館で狙い通りの写真が撮れるようになれば撮影スキルがグンとアップします。

このページでは、いきものたちを狙い通りに撮るための考え方を順を追って説明しますので、上から順番に読んでみてください。

いつどこの水族館に行くか決めましょう。

空いている水族館、時間帯を狙う

水族館の環境や一眼レフの撮影に慣れていないとどうしても撮影に時間がかかってしまいます。

他の来場者の方に迷惑をかけない為にも少しでも空いている水族館や時間帯を狙いましょう。

より多くの水槽がある水族館を探す

被写体となる生物の種類が多いのはもちろんですが、各水槽でライティングや水槽の形状等が異なる為、より多くの環境で撮影することが出来ます。

おすすめ水族館:平日夜のアクアパーク品川

私のおすすめはズバリ、平日夜のアクアパーク品川です。

空いている確率が高くじっくり撮影することが出来ます。

ただ空いているからというだけではありません。

夜、その日最後のイルカショーが終わると、翌日のショーに向けての練習が始まります。

実際のショーの時は見入ってしまったり、会場が暗かったり、なかなか撮影が難しいですが、このタイミングはイルカを可愛く撮ることが出来ます。

また、2015年の夏にリニューアルされ、館内すべてとても綺麗になっています。

LEDやプロジェクションマッピングなどの最先端の照明技術が駆使され、世界観が洗練されています。館内にはなんとバーがあり、お酒を飲むことができるなど、いきもの以外にも贅沢な楽しみがあります。

仕事終わりにちょっとお酒を飲みながら、楽しく撮影の練習ができる。やみつきになること間違いなしです。

しかし品川駅(高輪口)から徒歩約2分とバツグンのアクセスの良さもあり、土日はもちろん平日でも昼間は遠足客などでかなりの混雑が予想されますので、ぜひ平日夜にアクアパーク品川に行ってみてください。

水族館に持っていく機材を決めましょう。

水族館に持って行くのは、なるべく開放できるズームレンズがおすすめです。

室内の撮影になりますので、より開放できるレンズが望ましいです。

ピントは点でなく面で合うように見えるというのはご存知かと思いますが、横向きのサカナを撮る場合はほぼ面なのでF1.4~3.5くらいのレンズが理想です。

最低でもF4まで開放できるレンズだと明るさの確保がしやすいです。

また、奥行きの深い水槽や浅い水槽など焦点距離は様々になるので、ズームレンズを持っておくと安心です。

目安としては24~105mm程度あると便利です。

バリエーションのため自分が移動して撮影することは、場所によっては難しいので単焦点はおすすめできません。

そのため、なるべく開放できるズームレンズが望ましいです。

これから購入検討予定の方は、これに加え手ぶれ補正機能の付いているレンズを選ぶようにすることをおすすめします。

水族館でのカメラの設定を決めましょう。

まずは撮りたい水槽を決めましょう。

初めはなるべく明るく、照明の色が白っぽい水槽が撮影しやすいです。

水槽が決まったら、露出、ホワイトバランス、フォーカスモードを設定しましょう。

露出

せっかくの練習なので、露出はマニュアルモードで設定しましょう。

シャッタースピード優先や絞り優先などのオートモードでは調整の限界が来るとそれ以上は明るく/暗くなりませんが、カメラに慣れていない方はこの調整の限界に気づかず撮り続けてしまう可能性があります。

そうすると気付いたら失敗写真だらけという悲しい事態になってしまいます。

水槽やいきものごとにマニュアルモードで、「自分で」設定をするクセをつけましょう。

使いこなせるようになると、オートモードよりも狙い通りの明るさになることに気づくはずです。

露出は環境の明るさ・シャッタースピード・絞り・ISOの4つの要素で決定しますが、

水族館では下記の順番で決定しましょう。

①環境の明るさ

②シャッタースピード

③絞り

④ISO感度

①環境の明るさ

カメラの設定ではないから「環境の明るさは変えられないのでは?」と思う方もいますでしょうか。

ここで決めるのは、撮影する「場所」です。

同じ水槽内でも場所によって照明がよく当たっている部分と、影になって暗いような部分があります。

なるべく明るいところを選ぶようにしましょう。

②シャッタースピード

シャッタースピードは被写体の動く速さによって決めます。

例えば、

・寝ていて静止しているサカナであれば、1/60~1/100程度

(最低限自分が手ぶれさせずに撮影できる値で良いです)

・ゆっくり漂うクラゲであれば、1/125~1/160程度

・スイスイ泳ぐサカナであれば、1/250以上

・ジャンプするイルカであれば、1/500以上

のように、被写体の動く速さに比例してシャッタースピードを速くします。

こちらの数値は目安なので、実際撮影してみてぶれるようであれば速めていってください。

③絞り

絞りはピントを合わせたい深さによって決めます。

例えば、

・横向きのサカナ1匹であれば、手持ちのレンズの最大開放

(体全体がレンズとの距離が一定のため ※アクリルは分厚いのでどうしても上手くいかないときは1,2段階絞りましょう。)

・正面や斜め向きのサカナ1匹であれば、F4程度

(目と口の距離がレンズから一定でなくなるため)

このようにピントを合わせたい深さの範囲に比例してF値を絞ります。

④ISO感度

上記①〜③の条件を鑑みて、最後にISO感度で明るさを調整します。

目安がまったく分からない方は、初めはISO1200程度に設定してみましょう。

試し撮りをし、暗い写真だった場合はさらにISO感度を高く、明るすぎる写真だった場合はさらにISO感度を低く設定してみましょう。

ISO感度は高くするほど画像が荒くなってしまいます。

そのため、慣れてきたらISOをなるべく低くすむようにシャッタースピードとF値を設定します。

いきものをよく観察してみると、マグロなどの回遊魚以外は必ずゆっくりになったり止まったりするタイミングがきます。

このタイミング用のシャッタースピードにしておくと、ISO感度を高くしすぎずに撮影できます。

ホワイトバランス

ホワイトバランスもマニュアルモードにし、サカナが目に見えている色になように調整しましょう。

大抵の水槽は青っぽいので、まず色温度7000kほどで試し撮りをし、青い場合はさらに数値を高くしましょう。

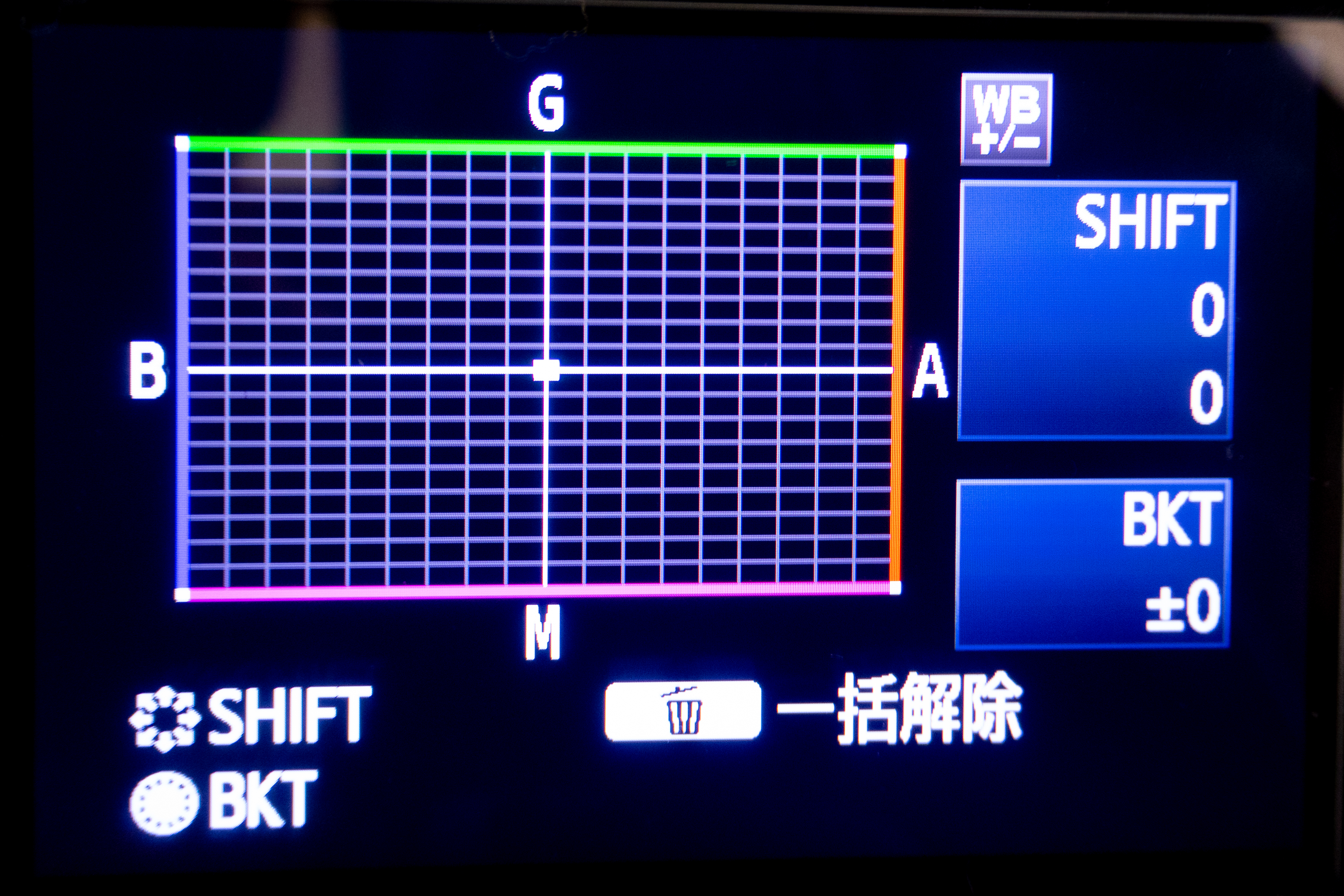

このとき、【青っぽい⇆黄色っぽい】と【緑っぽい⇆ピンクっぽい】を見間違えないようにしましょう。

・青っぽい⇆黄色っぽい色の時は、色温度で調整

・緑っぽい⇆ピンクっぽい色の時は、WB補正で調整

目に見えている色に近づけるように調整しますが、

あえて色合いを変えたい時にも調整し、狙い通りの雰囲気になるようにできます。

オートフォーカス

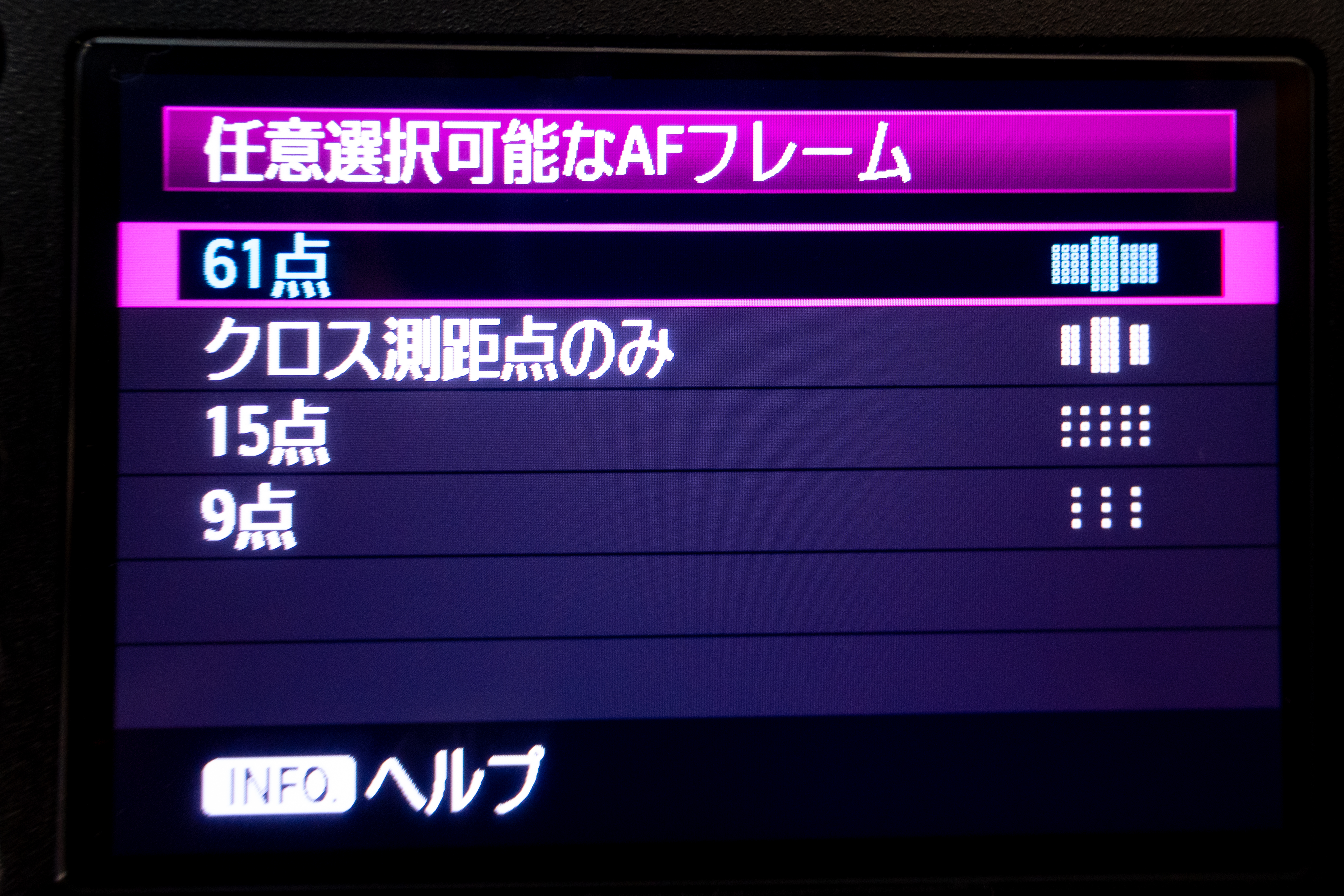

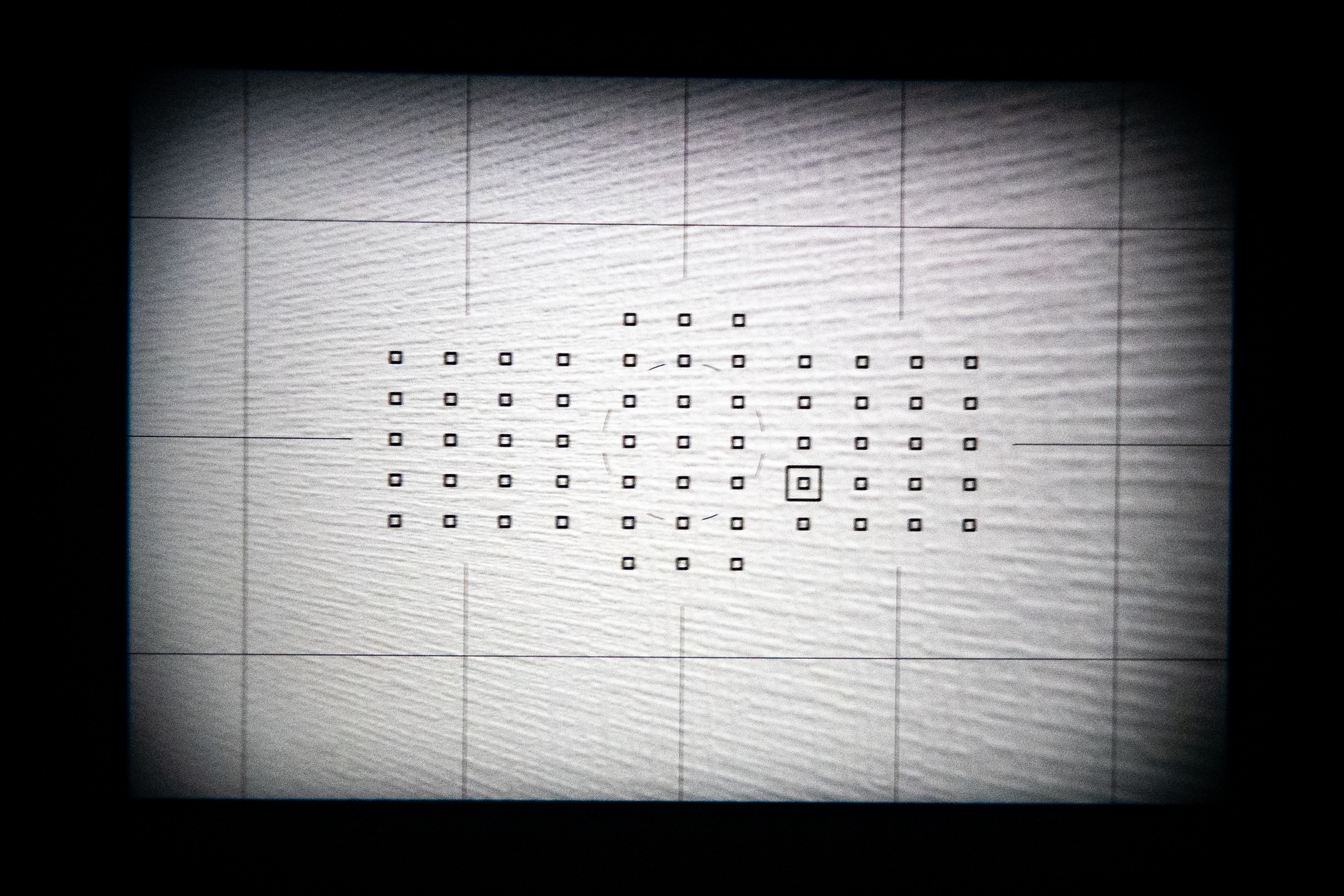

フォーカスはオートフォーカスモードの中にある任意選択可能なAFフレームからフォーカスポイントが1番多いモードに設定しましょう。

フォーカスポイントの選択肢が多いほど、構図の選択肢も広がります。

どのような構図にしたいか決めましょう。

露出などの準備が整ったら、どうのような構図で写真を撮りたいか決めましょう。

サカナが進む方向を変えるたび構図を変更していくのでは時間がかかりすぎてシャッターチャンスを逃してしまいます。

カメラ操作に慣れていても、サカナの機敏な動きに対応するのは難しいです。

そのため、あらかじめ撮影したい構図を頭にいれておきます。

例えば、

・正面向きのアップでサカナを撮りたい場合、日の丸構図にしよう、

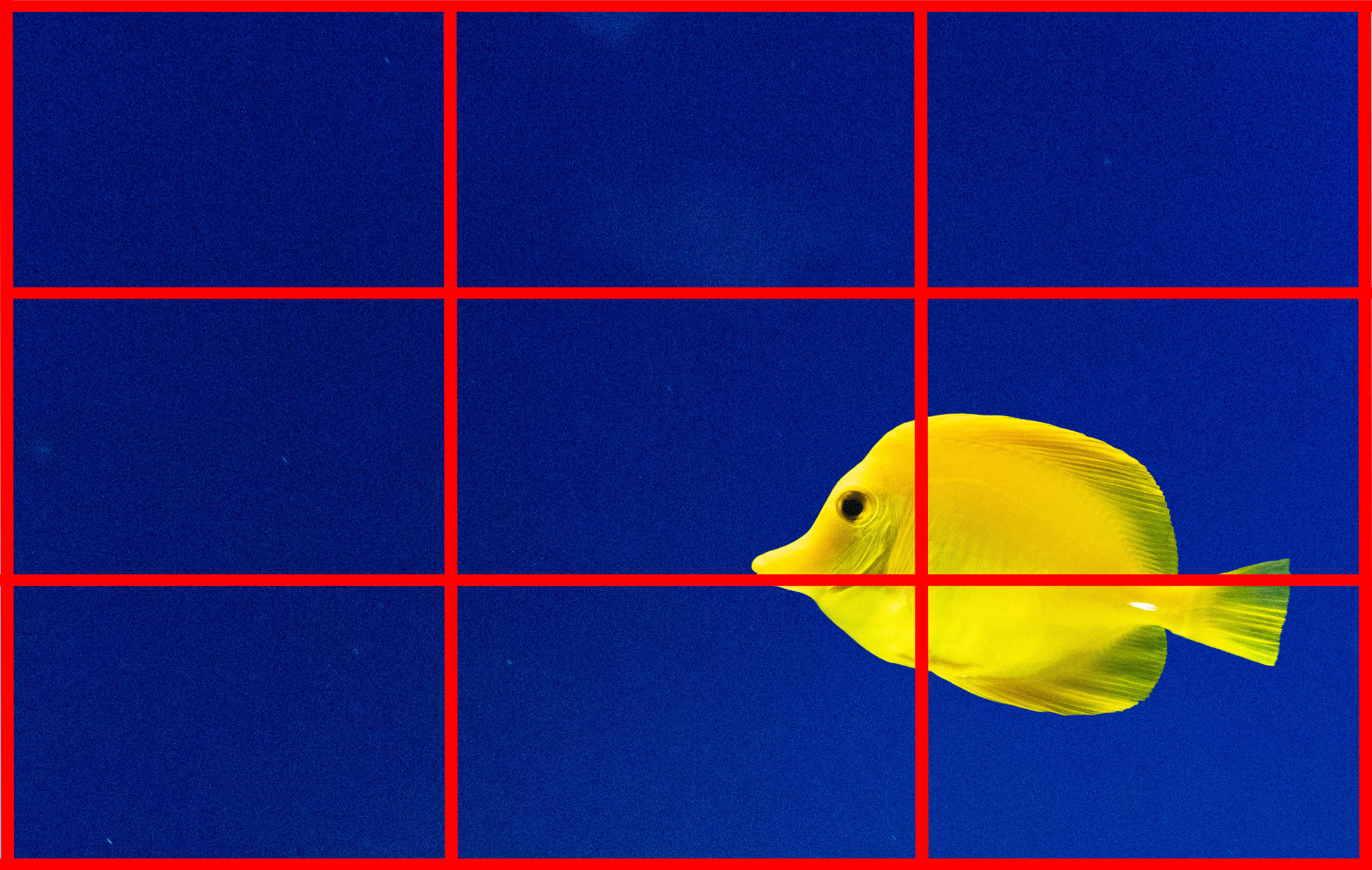

・サカナの全身と水槽の雰囲気も撮りたい場合、三分割や四分割にしよう、

のように決めます。

ここでプロっぽい写真にするためのアドバイスです。

日の丸のときは、サカナの目の位置を写真の中央にすると、自然な構図が得られます。

目ではなく体や顔の中央を写真の中央にすると、バランスの悪い印象になってしまいます。

三分割や四分割にするときは、サカナの進行方向の空間が広くなるように配置すると、自然な構図が得られます。

反対に進行方向の空間が狭くなるように配置すると、窮屈な印象になります。

構図についてはこちらの記事も参考にして見て下さい。

[sc name=”663_kozu” ]

どこに被写体を置きたいか決めましょう。

被写体の配置を決め、そこにあらかじめフォーカスポイントを置いておきます。

置いておいたフォーカスポイントにサカナ来たら、シャッターを押します。

押すタイミングはサカナの泳ぐ速さ次第になるので、ここは数を重ねて勘を磨きましょう。

初めはポイントに来る直前に押すイメージで撮影してみましょう。

1匹のサカナに固執してファインダーを覗いたまま追い続けるのはやめましょう。

明るさや構図は事前に決めているので、動かし過ぎるとぶれてしまうリスクがあり、環境の明るさが設定した場所と変わってしまいます。

そのため、置いておいたフォーカスポイントにサカナ来たらシャッターを押しましょう。

両目開いて撮影しましょう。

撮影するとき、サカナや水の流れをよく観察することが重要です。

しかし片目をつむりファインダーだけを覗いていると、ファインダーの外の情報を目視することができません。

両目を開けて、撮影しましょう。

サカナの進行方向の空間を広く撮る構図のとき、

・左の空間を開ける構図にしたい場合は左目で

・右の空間を開ける構図にしたい場合は右目で

撮影すると、反対の目でフレームイン前のサカナを確認できます。

サカナの動きを確認できるだけでなく、カメラマンのマナーとしても両目を開けて撮影することをおすすめします。

暗い館内には他のお客さんもいるので、ファインダーだけを覗いているのは非常に危険です。

両目を開けておき、出来るだけ歩いて来る人にも気づけるようにしましょう。

注意点

ストロボの仕様は原則禁止です

生き物への負担となる為、光を発する撮影は原則禁止です。(一部の水槽によっては可能な場合もありますが、原則できないと考えましょう。)

置き型の水槽は反対側から見られています

撮影に夢中になりすぎると、かなり怖い目、怖い顔になってしまいます。

置き型の水槽では反対側からあなたの顔が見えるので、気をつけて下さいね。

集中しながらも周りには気を使って下さい

壁に埋め込まれた水槽では、周りが見えなくなりがちです。

後ろに下がったり移動する場合は、一度カメラから顔を外し周りを目視で確認してから動くようにしましょう。

また、移動する時はカメラを胸の前や肩周りで持つようにしましょう。

肩からストラップで下げたり低い位置で持ってしまうと、子どもの頭とぶつかってしまう危険性があります。

安全を心がけて、撮影を楽しみましょう。

まとめ

水族館撮影をマスターするためには、平日夜のアクアパーク品川がおすすめです。

持っていくレンズは、なるべく開放できるズームレンズにしましょう。

露出(明るさ)、ホワイトバランス(色)はマニュアルで、設定しましょう。

これらを踏まえ、「どんな写真を撮りたいか」という引き出しを多く持っておくと良いです。

ステイホームのお家じかん、InstagramやPinterestでたくさん写真を見ておきましょう。

もとの世の中に戻り、また水族館に行けるようになったときはぜひ参考にしてみてください。

その他参考記事

[sc name=”3498_museum” ]

[sc name=”2693_winter_factry” ]

[sc name=”3031_disney” ]

コメント