緊急事態宣言により、写真を撮りにいけない日々が続いていますね。

本来なら春から初夏にかけては、花を撮りに出かける人も多かったのではないでしょうか。

さて、今回は写真のテクニックや知識を書こうと思います。これを知っておくと撮影のバリエーションが広がります。

〜テクニックは感性を活かすためにある〜

「写真はこう撮らなければならない」なんてことはありません。自由に撮ればいいのです。

しかし人の感性は人それぞれです。より多くの人にその感性を伝えるためにテクニックと知識は存在します。

ここでは前回の構図に続き、簡単に写真を良くするテクニックを3つご紹介します。

1. 前ボケ

2. 流行りの真俯瞰

3. 困ったときは点景を使う

この3つのテクニックは、回避方法でもあります。

撮影中、撮りたいものはハッキリしているけど写真的にしっくりこない瞬間。

その時にも、このテクニックは使えます。

前回の記事はコチラ!

[sc name=”663_kozu” ]

前ボケで写真が変わる

さて、撮影において「良いと思って撮ったけど結構普通だな」なんて思うことありませんか。

人物でも風景でも被写体をそのまま撮っても、ただシンプルなだけで物足りない感じになってしまうことがあります。

私はそんな時は意図的に前ボケを一つの選択肢に入れます。

例えば

ススキの写真。意識的に前ボケを入れる前の写真。焦点距離105m/F4

はじめに撮ったものはシンプルすぎてつまらなかったので、さらに近づいて手前のススキを前ボケでいれてみる。↓

手前のススキはボカして奥のススキにピントを合わせた。焦点距離120mm/F4。

このように前ボケをプラスすると、幻想感がプラスされ、写真が劇的に変わります。

そのまま写すよりも、少し隠すことによって被写体が魅力的にみえるので使ってみてください。

コツとしては前ボケを活かす時は、中途半端ではなく極端に前をボカしましょう。

ボケの時は被写界深度の法則が関係してきます。

被写界深度の説明

被写界深度とは『ピントが合っている距離の範囲』のことで、深い時は全てにピントが合い、浅い時は逆にボケやすくなります。

被写界深度をコントロールする時のポイントは以下のとおりです。

1.F値は開放に近づくほどボケやすくなる

開放とは、レンズの中で最も小さいF値のこと。逆に絞り込む(=F値を大きくする)ことによってピントが前後にあっていきます。

絞り込むとはF値を大きくしていくことで、一般的にF11以上をパンフォーカスといい、全てにピントを合わせたい時に使います。

2.焦点距離が長ければ長いほどボケやすい

24mmで撮るよりも、120mmの焦点距離で撮影した方がボケが激しくなります。

3.撮影距離が近ければ近い物体ほどボケる。

これは実際の被写体との距離を指します。前ボケの場合、レンズに付くくらい物体を前に持ってくればその物体はよりボケます。

f値は開放もしくは、開放付近にしましょう。

被写界深度のキーワードは

1 F値

2 焦点距離

3 撮影距離

の3つです。

このように被写界深度を理解し、意識的に前ボケをコントロールすることで写真が簡単に変わります。試してみてください。

流行りの真俯瞰

カメラが軽量化したこともあり真俯瞰のアングルが撮りやすくなったということもあると思いますが、ここ数年インスタ界隈で真俯瞰の写真をよく見ます。

この真俯瞰アングルですが、料理や小物などのテーブルフォト撮影で困った時は、かなり使いやすいです。

以下が撮る時のポイントです。

1 真俯瞰は、丸を意識する

2 平面の構図を意識する

3 光は上から下へ

これを意識すると簡単に撮れるようになります。

丸を意識する

テーブルの上の灰皿

テーブルフォトを真俯瞰で撮るときは、丸を意識しましょう。

丸い皿や、グラスなども真俯瞰で撮れば綺麗な円で撮れます。

これを意識すると、真俯瞰ならではの写真になります。

平面の構図を意識する

テーブルを真俯瞰から見た場合、立体感が消え平面的になります。

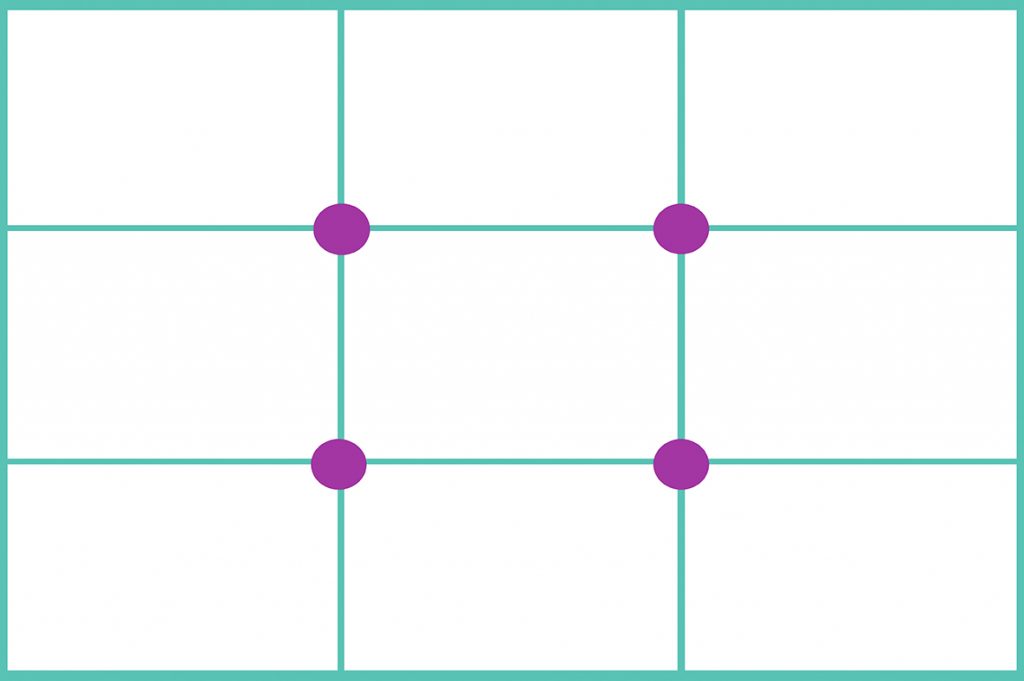

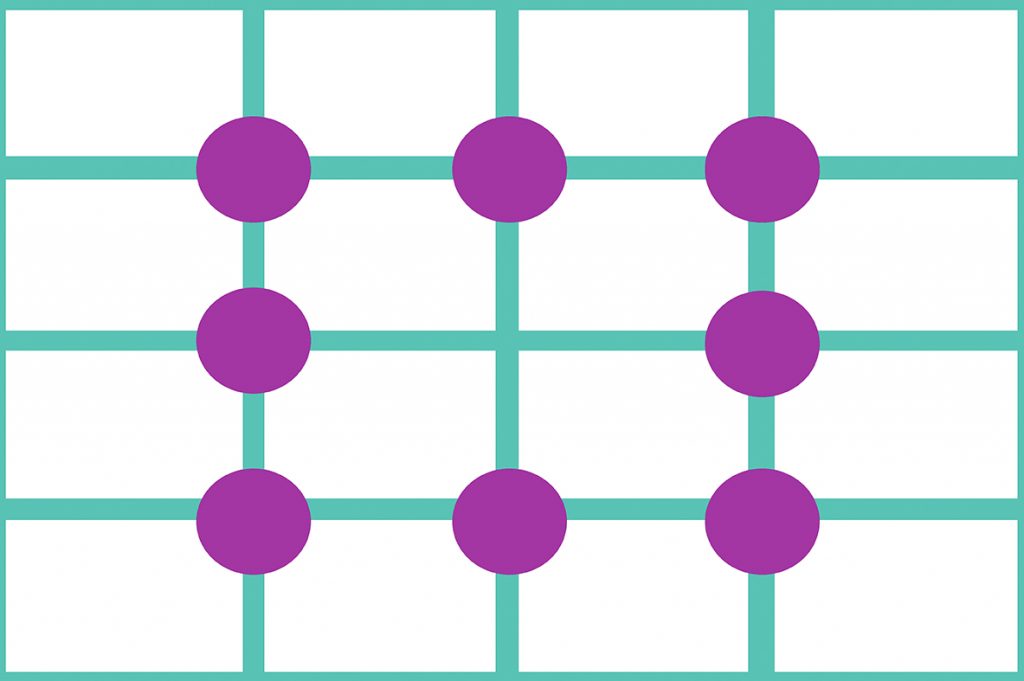

その平面化(グラフィック化)することにより3分割構図でも4分割構図でも対応でき、構図を作りやすくすることができます。

グラスや皿の位置を動かして構図を組み立てます。

三分割構図/図解イメージ

四分割構図/図解イメージ

光の方向は上から下へ

真俯瞰からみることにより天地の感覚がなくなり、影の方向が自由になります。

その時、光の方向は「上から下へ」を意識しましょう。

この光の方向が自然に見えます。

真俯瞰のデメリット

真俯瞰のデメリットとしては立体感を表現しにくいことです。

例えば大盛りのチャーハンも、上から撮れば平面化してしまいボリューム感が伝わりづらくなります。それに、逆光が作れないので料理などにツヤが出にくいのです。

左がローアングル右が真俯瞰。真俯瞰だと立体感は出にくい。

この立体感が出ないのと、ツヤを作りづらいこと、この2つがデメリットです。

困ったら点景を使う

船を点景で撮った

何か被写体を撮っていて、空気を変えたいときは引くことをおすすめします。

点景とは、風景写真や風景画を引き締めるために配置された人や物のこととを指します。

さて、そんな点景を使うメリットはなんでしょうか。

1.風景のスケール感を出せる

2.背景から物語が生まれる

3.広角で撮りやすい

これらの理由により困ったら点景を使うことをおすすめします。

風景のスケール感を出せる

写真は撮るとその被写体の実際のサイズ感が伝わりづらくなります。

物の隣にタバコが置いてある写真がよくありますよね?

ご存知の通り、あれはタバコを置くことで大きさを想像してもらうためにあります。

それくらい写真では大きさを伝えるのが難しくなるのですが、点景を使うことで大きさを伝えることができます。

つまり点景を使えば、写真にスケール感と迫力が出るのです。

背景から物語が生まれる

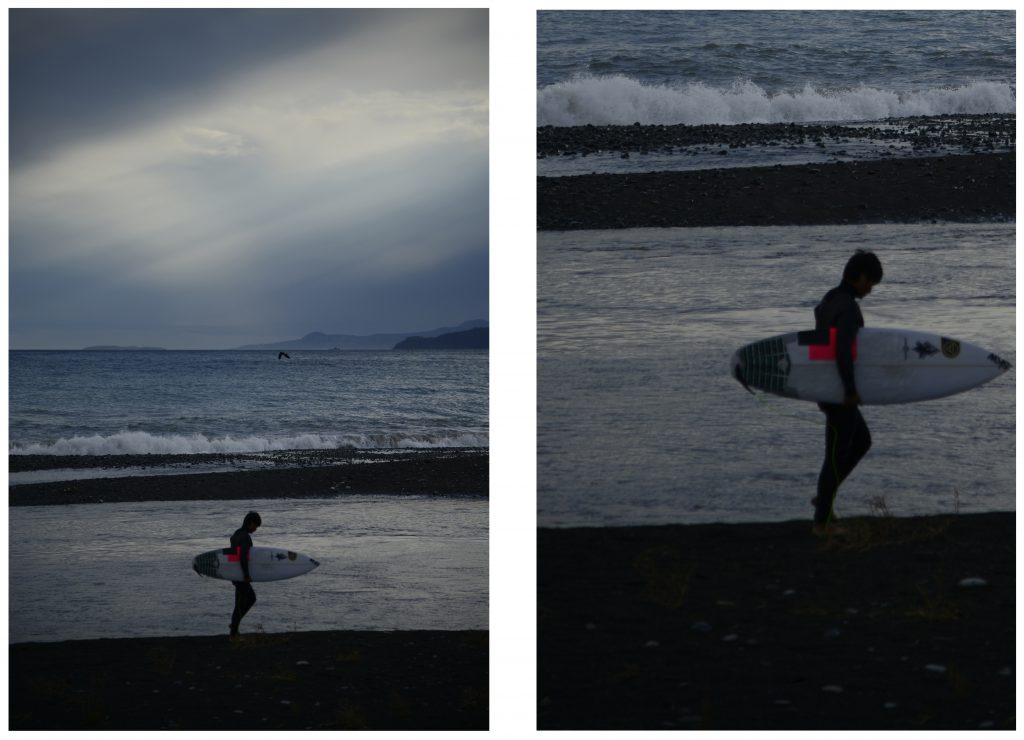

左が点景写真、右がアップサイズの写真

これは私が撮影した写真です。

左の写真をみてください。

この日は映画のような劇的な空でした。

この太陽光の線と、後ろの背景が手前の人物の哀愁を誘います。ディストピアな風景とも言えそうです。

その雰囲気が出せたのは、背景に物語があるからこそ出せたのです。

この手前の人物と背景の前後の関係性が物語を生むということなのです。

右のアップサイズの写真では背景が少なく、物語の広がりが足りないように感じます。

広角で撮りやすい

この話はズームレンズを使って撮影していることを想定しています。

例えば24〜120mmのズームレンズで、大体85mmくらいの人物撮影鉄板の焦点距離で撮影しているとしましょう。

ボケ感や人物の表情を狙いやすい焦点距離ですが、ピントが甘くなりやすく少しブレやすいです。

焦点距離が長いほど、シャッタースピードも早くしなければブレてしまいます。

※シャッタースピードの目安は焦点距離分の1です。この場合は85分の1付近ということになります。

しかし、広角で撮るとその分シャッタースピードも稼げるし、被写界深度も浅くてピントも全体に合ってくるので撮りやすいです。

このように撮影の中のバリエーションとして点景は使いやすいのです。

まとめ

テクニックは回避方法でもある。

さて今回は写真のテクニック集という形で書きました。困った時の回避方法としても役に立つと思います。

実はまだまだテクニックはありますが、あんまり書くと長すぎるので今回はこの辺にしておきます。

スマホが進化して一眼レフがなくても写真が撮れる時代ですが、撮影の基本は同じはずです。困った時は今回のテクニックを是非活用してください。

その他参考記事

[sc name=”663_kozu” ]

[sc name=”2953_motonori” ]

[sc name=”3031_disney” ]

コメント